鹿港天后宮創建於明末,經過清代、日治、民國等多次重修,終於成就如今之建築風貌,充滿歷史的廟宇改建過程更是值得細細品味。

同治13年(1874年)年鹿港天后宮進行重修時,將建築規模改為三進二院的格局,分別為三川殿、正殿及後殿。三川殿採三開間建築,旁有八字牆,八字牆是大正4年(1915年)由鹿港土水師「圓仔炎師」(蔡添炎)所施做,而現今的天后宮型,主要完成於昭和2年(1927年),由辜顯榮領軍組成的「鹿港天后宮改築總代」負責募資後重建,昭和8年(1933年)三川殿亦進行重修,前後歷經10年,終於在昭和11年(1936年)全部竣工,民國48年(1959年)後,陸續修建凌霄寶殿及牌坊,廟宇主體風貌也維持至今。

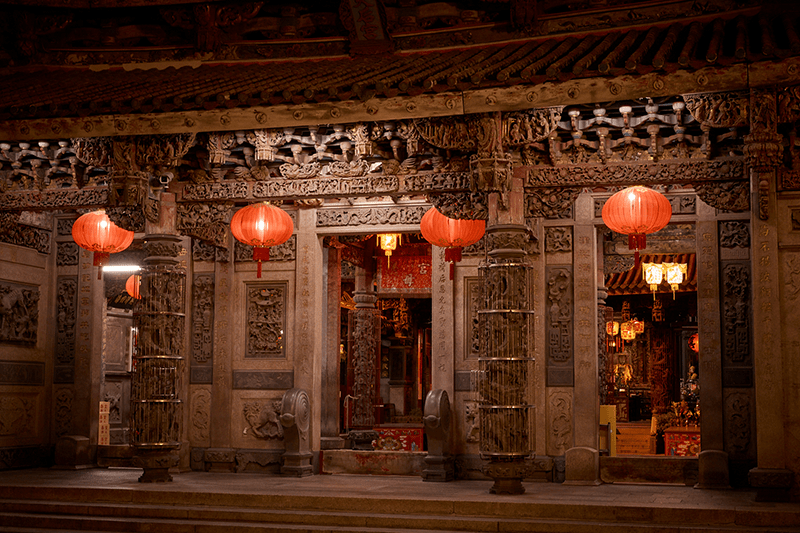

所謂「入廟看廟門」,是指廟門不僅是對外門面,更是寺廟雕刻工藝的重心,鹿港天后宮三川殿為歇山重簷的結構,五開間的正面設有五門、中開三門,旁邊設有八卦月門,正面牆壁是以花崗岩、青斗石混合雕砌而成,石窗透雕、剔地起突的龍虎石雕、精緻彩繪及棟架上的木雕,皆為名家之作。牌樓屋頂上的斗栱及樑柱以水泥鑄模而成,燕尾式的廟宇飛簷起翹,曲線流暢,採四柱三間式建築,原為朱紅色,後改漆為鎏金色,更顯得莊嚴肅穆。

鹿港天后宮為寺廟的藝術殿堂,結合了地方財力、物力,並聘請最好的匠師興建廟宇,可說是將建築的技術、師父對場競藝的精神發揮到極致的廟宇,更富含了先民留給後代的期許與勉勵的內涵。

鹿港天后宮之建築細節精細,可說是寺廟的藝術殿堂。(取材自鹿港天后宮官網)

.jpg)

.jpg)

.jpg)