老子姓李,名耳,西元前571年—前470年,生於東周的楚國苦縣厲鄉曲仁里(原屬陳國,今河南省鹿邑縣)。世人尊稱為「老子」,中國春秋時代思想家。其著作被人們廣泛稱為《道德經》,為道家和道教的經典,唐朝追認李聃為李姓始祖,同時也被尊為道家與道教始祖、東方三大聖人之一。

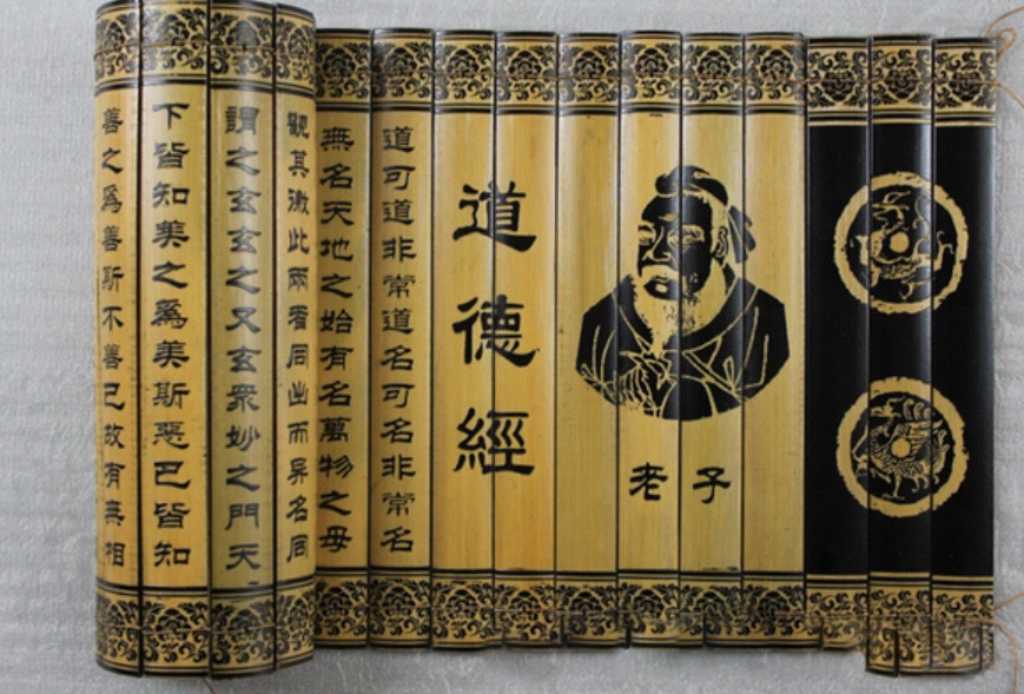

《道德經》以“道”為核心概念,道是宇宙萬物的根源,是一切事物運行的法則。老子認為,道是無形無象的,無處不在,超越了一切對立和界限。在他看來,人們應該遵循道的法則,與自然和諧相處,以達到內心的寧靜和生活的安寧。

老子的學説後被莊周、楊朱、列禦寇等人發展,後人奉為道家學派之開教宗師。《史記·老子韓非列傳》中曾記載孔子向老子請教關於禮的問題。老子主張無為而治、天人合一、清靜無為的統治理念,和莊子同樣是道家的重要人物,合稱「老莊」。

東漢明帝、章帝之際(公元 58~88 年),益州太守成都人王阜撰《老子聖母碑》,將老子神化為先天地之神物,把老子和道合而為一,視老子為化生天地的神靈。成為了道教創世說的雛形。而漢桓帝更是親自祭祀老子,把老子作為仙道之祖,並傳說老子居住大羅天上太清仙境,其道教尊稱名稱為「道德天尊」,俗曰「太上老君」,也是道教最高尊神三清道祖之一。至魏晉南北朝,太上老君之名益顯。

老子的思想在中國古代哲學、文學、藝術等領域都有著廣泛的影響,成為了中國文化的重要組成部分之一。他對道教的影響也是深遠而持久的。他的思想為道教的形成和發展奠定了堅實的基礎,對道教的信仰、實踐和文化傳統產生了重大影響。