澎湖天后宮,位於臺灣澎湖群島的馬公市,是一座歷史悠久、富有地方特色的宗教建築。作為澎湖地區最具代表性的宮廟之一,它承載了澎湖居民對神明的虔誠信仰,也見證了澎湖的文化傳承和發展。

對大海的子民而言,海上守護神-媽祖當然是重要的心靈寄託。澎湖天后宮是台灣最早建立的媽祖廟,列為「國定一級古蹟」。早期福建沿海漁民為保佑出海船隻與作業平安順遂,會在船上供奉媽祖以求庇佑,後期則在澎湖定居後移往岸上建廟奉祀,時光飛逝,轉眼間庇護澎湖縣民400多年,國內最早的可靠史料是明神宗萬曆32年(1604),都司沈有容曾在這裡諭退荷軍將領韋麻郎,現有石碑保存在天后宮的清風閣為證,顯然當時已有天后宮了。當時稱為「娘宮」、「娘娘宮」、「娘媽宮」、「媽娘宮」、「媽祖宮」等,就連船渡口也稱為「媽祖宮」,再簡稱「媽宮」。由於「媽宮」與「馬公」在日語是諧音,馬公筆劃少、易辨識,日本人在日軍未佔領台、澎之前,軍事地圖上就已經標示著馬公。日軍領台後旋即於1901年在澎湖設置了馬公要港部,但行政區域仍維持清朝的「媽宮澳」名稱。之後才於西元1920年把「媽宮澳」改為「馬公街」,正式成為馬公地名的由來。

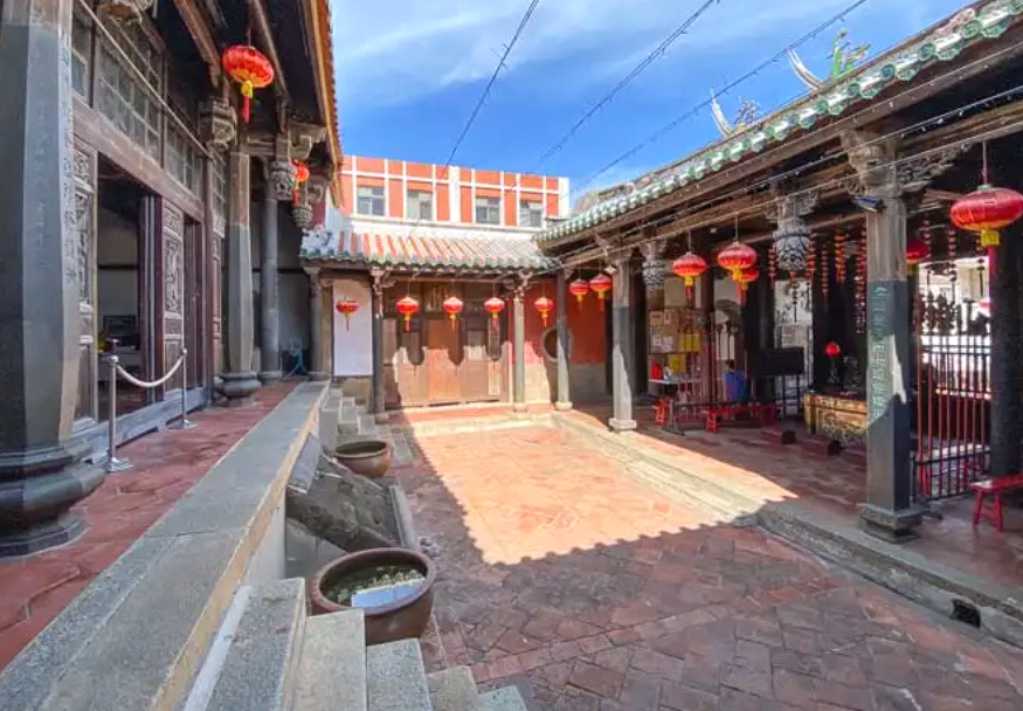

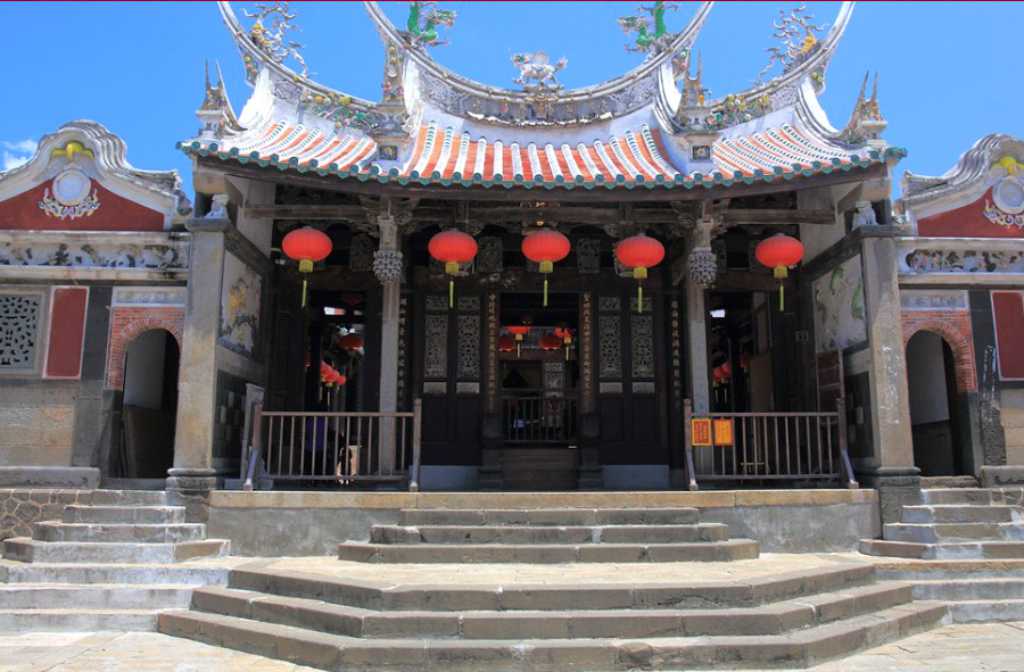

天后宮是馬公的地標,更是澎湖的精神象徵,不僅歷史悠久,其建築特色也令人玩味。天后宮共分為前(山川殿)、正、後三殿,左右各有一護龍。山川殿的廟名額上巧雕三龍盤護,栩栩如生的神態,儘管年久褪色,仍能感受當時精工巧琢。前後進的樑柱上,尚有獅座、各式斗拱,用來支撐樑柱與屋頂,宮內還可見到人物鑿花如「趙子龍單騎救主」等故事。正殿屏門上雕刻的題材以四季吉祥圖騰為主,象徵四季平安、福壽綿長,手法相當精緻,可說是木匠工藝的上層精品。

澎湖天后宮不僅是一座宗教建築,更是澎湖文化的象徵和精神家園。它見證了澎湖人民的信仰和勞動,也承載著他們對美好生活的期盼和祈求。在這個宮廟裡,人們不僅尋求心靈的慰藉,也體驗著歷史和文化的厚重。

.jpg)

.jpg)

.jpg)